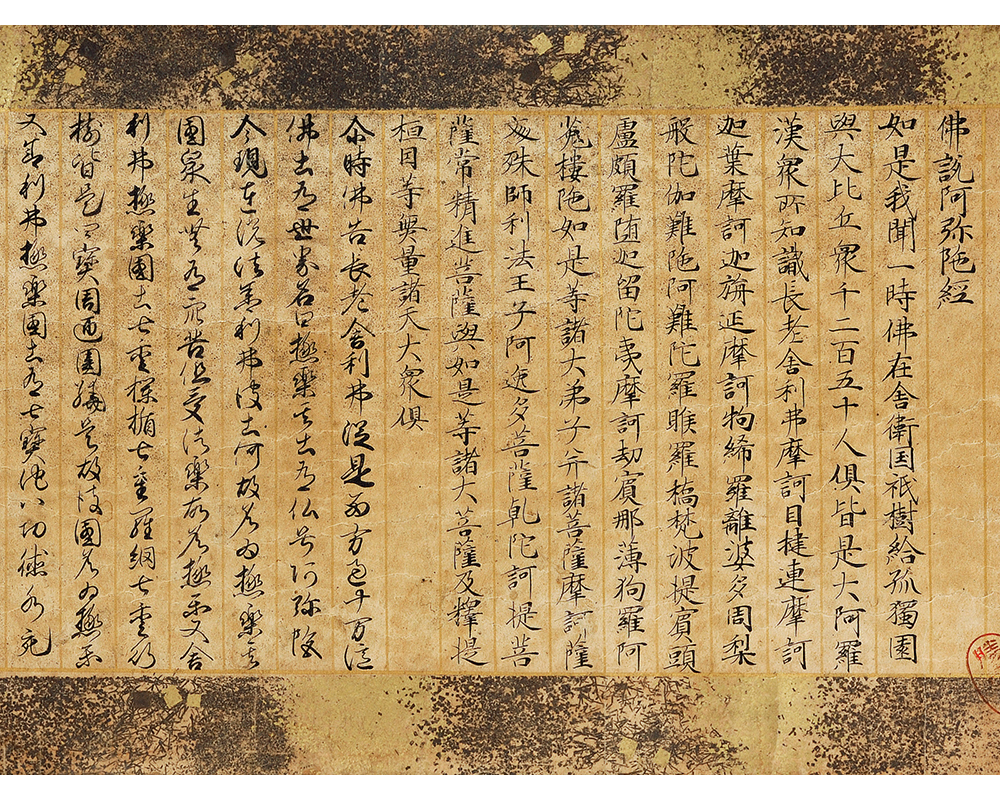

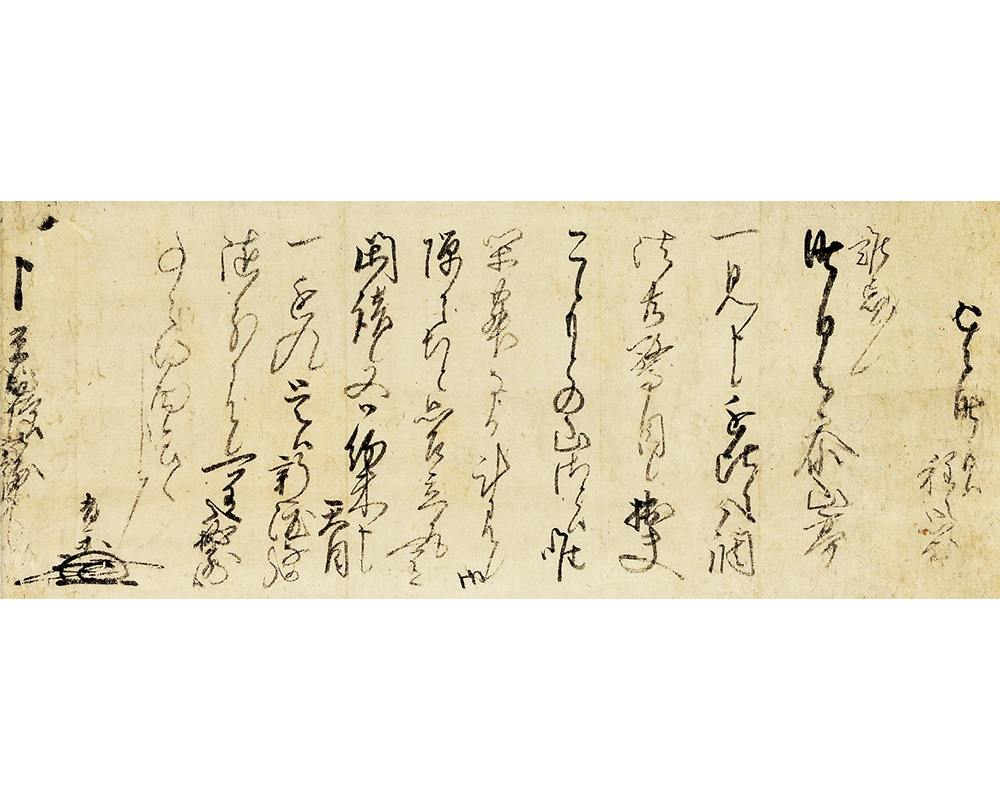

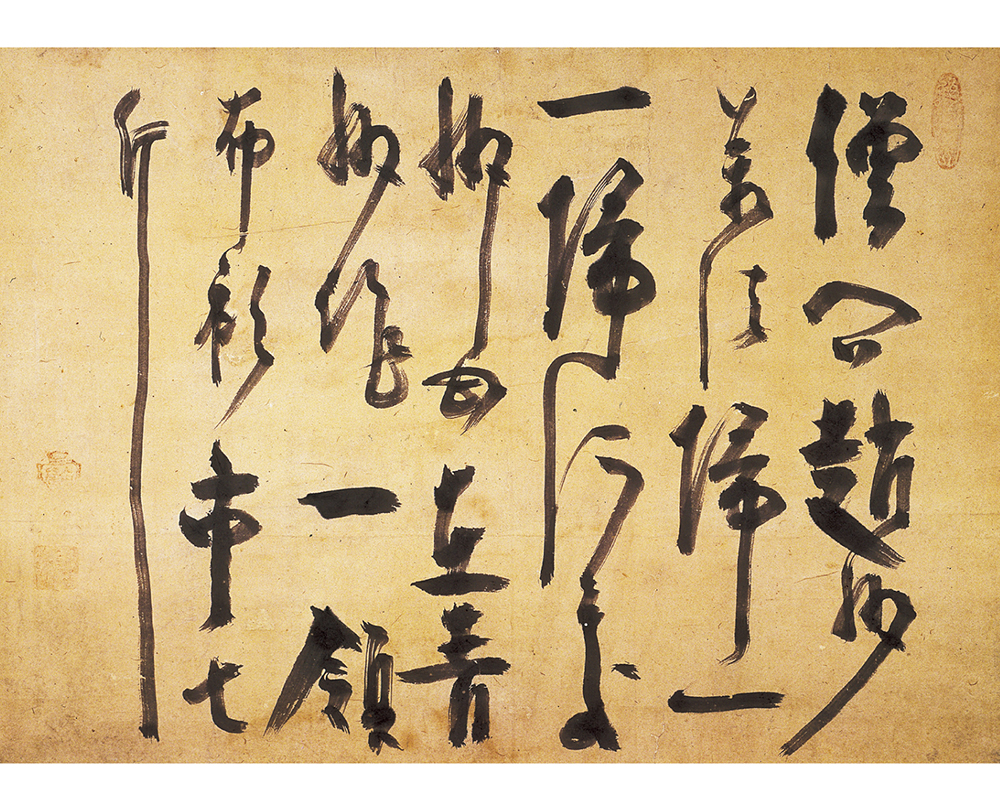

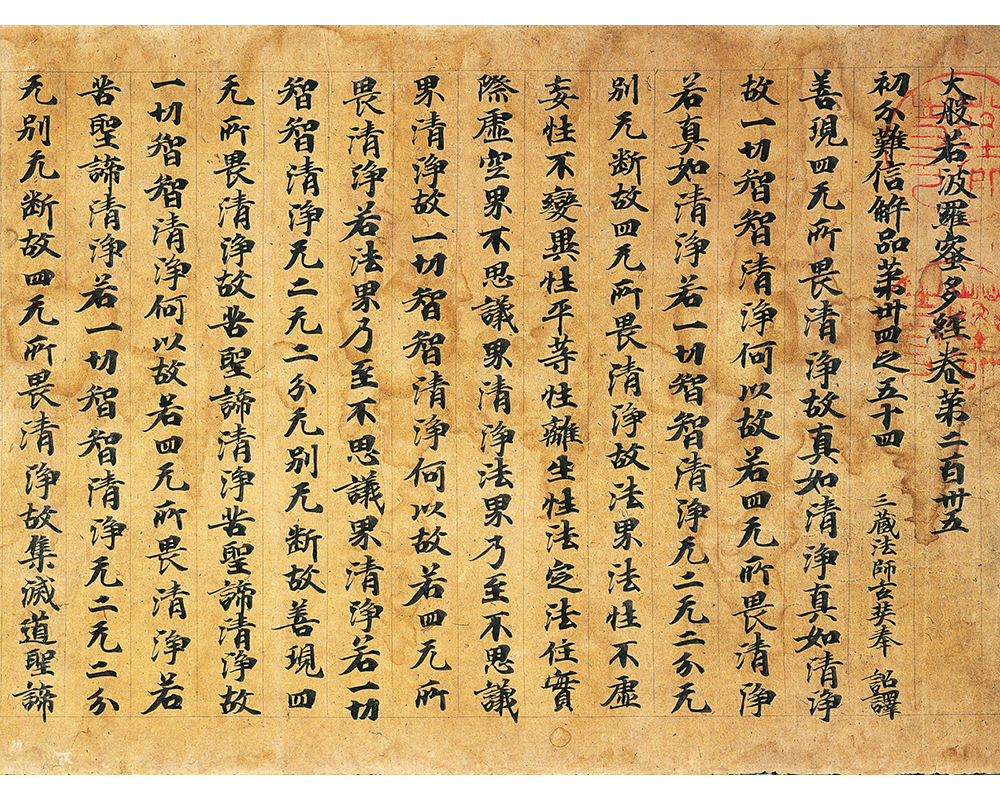

大般若波羅蜜多経巻

(だいはんにゃはらみたきょう)

指定情報

重要美術品

作者

伝 魚養(なかい)

国

日本

時代

奈良時代(8世紀)

形質

紙本墨書

員数

1巻

法量

縦 27.3 cm × 横 1038.5 cm

解説

奈良時代後期の代表的な大般若経の遺巻。薬師寺に伝来したことから「薬師寺経」と呼ばれ、筆者を当時の能筆であった浅野魚養に宛てたため「魚養経」とも呼ばれる。実際は、宝亀初年(770〜)ころ、東大寺におかれた官立の写経所で十数人の写経生によって書写されたものと思われる。やや大振りで肉太の量感ある書体は、奈良時代後期における写経の特徴をよく備えている。料紙は上質黄色の斐紙(雁皮紙)で極めて保存がよく、褐色斐紙の表紙、白密陀撥形の軸は、ともに当時のものである。