緑釉鶏・緑釉鴨

(りょくゆうとり・りょくゆうかも)

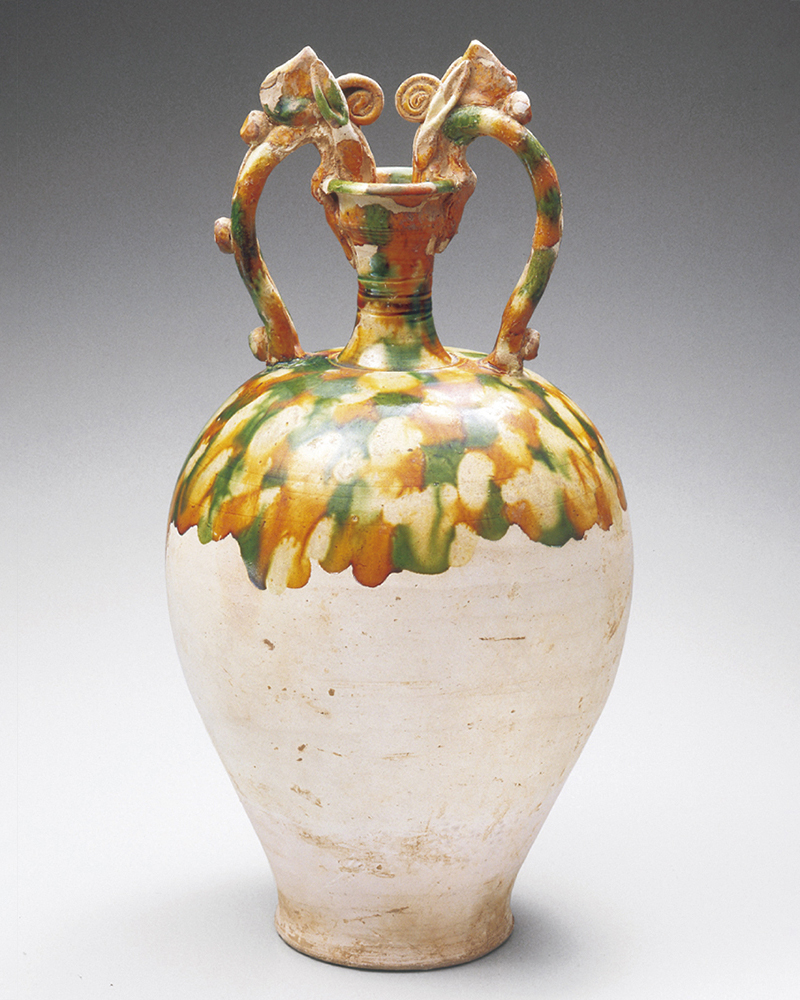

三彩龍耳瓶

(さんさいりゅうじへい)

白釉水禽文枕

(はくゆうすいきんもんまくら)

青磁蓮弁文鉢

(せいじれんべんもんはち)

掻落扁壺

(かきおとしへんこ)

染付牡丹唐草文大壺

(そめつけぼたんからくさもんたいこ)

黒織部くい違い茶碗

(くろおりべくいちがいちゃわん)

国

日本

時代

桃山時代(17世紀)

形質

陶器

員数

1口

法量

口径 15.1 × 10.9 cm 高 8.0 cm

解説

織部焼は、桃山という破格の時代を代表する焼き物である。産地の美濃地方は、近世初頭に日本で唯一色彩あふれる焼き物を作り、京都など大消費地を席巻したところである。

当時、美濃焼のほとんどは茶の湯で用いられた。中でも織部焼は、茶人でもあった武将古田織部の好みを強く反映しているといわれ、斬新で奇抜な意匠が特徴である。これは全体が大きく歪み、口縁の一部に亀裂が入った茶碗。側面には黒い釉薬を大胆に掛け、掻き落として文様を描いている。底をみると、ヘラで削ったところに紐状の土を丸くつけて高台にしている。この荒々しさが、織部焼の茶碗の特徴である。中でも黒織部は、鉄分を多く含む「鬼板」と呼ばれる釉薬を使っていて、焼き上がりを急冷して漆黒の色を出している。歪んだ形の茶碗は当時「へうげもの」と呼ばれ、正円や四角といった決まりきった形から逸脱した桃山の美意識を象徴する。

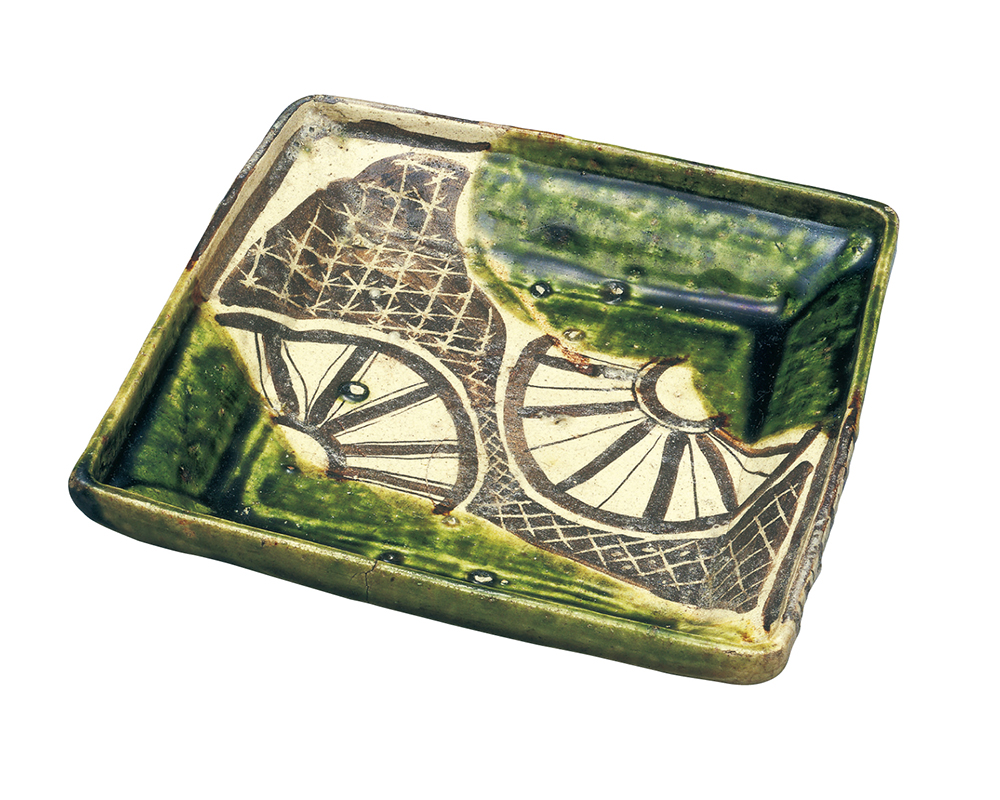

織部片輪車文角鉢

(おりべかたわくるまもんかくばち)

織部笹透四方筒向付

(おりべささすかしよほうづつむこうづけ)

国

日本

時代

江戸時代前期(17世紀)

形質

陶器

員数

5口

法量

各/口径 5.9 × 3.2cm 高 11.0 cm

解説

懐石の席で、折敷に塗りの飯椀汁椀とあわせて供されるのが向付である。魚などの料理を盛るが、その形は「料理の容れ物」という以外にほぼ制約がなく、自由で斬新な意匠のものが多い。特に織部焼の向付は形も楽しく、緑釉や鉄釉、長石釉などの色が鮮やかで、多種多様な器が伝えられている。この筒形の向付は、細長い胴部の中ほどに底がつけられていて、その下部に笹の葉の形がくり抜かれている。土の厚さはとても薄く、またくり抜いた文様の縁や口縁部分は丁寧に磨かれていて、繊細な仕事からくる軽やかさが際だつ。

扁壺「聴涛」

(へんこ「ちょうとう」)